ペチュニアの挿し芽は、株を増やしたいときや冬越しさせたいときに便利な方法ですが、思うように育たないケースも少なくありません。

今回は成功のために、適切な挿し穂を選び方や正しい切り方を丁寧に解説。

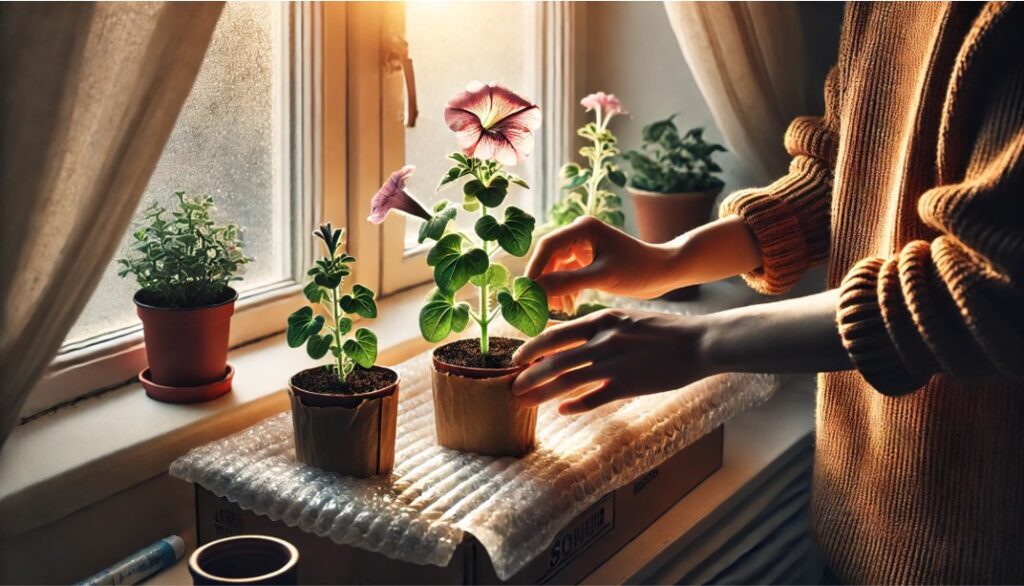

挿し芽の時期や発根までの期間を押さえることはもちろん、その後の管理として日照と直射日光の加減や正しい水やりの仕方、置き場所や温度・湿度の管理法をわかりやすくご説明します。

さらに、鹿沼土を使った土壌環境の工夫や、水耕栽培の活用など、方法によって異なるポイントも解説。

また、摘心に関してどこを切るか、行うタイミングや切り方のコツをご紹介。

種まきと挿し芽の違いと成長につれて異なっていく点も解説。

これらを理解することも、失敗する理由を減らし、成功させるコツにつながります。

この記事では、ペチュニアの挿し芽に挑戦する方に向けて、よくある失敗例とその対策を具体的に解説していきます。

この記事でわかること

挿し芽が発根しない原因とその対策

挿し芽に適した時期や管理のポイント

挿し芽後に枯れる理由と防ぐ方法

挿し芽の成功率を上げるための工夫

ペチュニアの挿し芽が失敗する原因と対策

- 挿し芽が失敗する理由とは?

- 挿し穂の選び方と正しい切り方を解説

- 挿し芽の時期と期間に注意

- 発根までの日数と管理のコツ

- 直射日光によるダメージに注意

- 鹿沼土を使うメリットと注意点

挿し芽が失敗する理由とは?

挿し芽がうまく育たない原因は、主にいくつかの基本的なポイントを押さえられていないことにあります。

1.選び方

まず最初に考えるべきは、挿し穂の状態と選び方です。

健康な親株から切り取ったものでなければ、挿した直後に枯れたり、そもそも発根せずに腐ってしまうこともあります。

特に病気にかかっていたり、徒長して弱った茎を使ってしまうと、失敗の確率は大きく上がります。

2.土壌環境

また、土の種類や清潔さも重要です。

雑菌の多い土や水は、挿し芽にとっては大敵です。

無菌に近い環境を用意することで、根が出る前に腐るのを防ぐことができます。

清潔なバーミキュライトや鹿沼土などの用土を使用するのが一般的です。

3.水やり

水の与え方にも注意が必要で、常に湿らせておくのは大事ですが、水が多すぎると酸素が不足し、発根が妨げられます。

4.置き場所

挿し芽に直射日光を長く当ててしまうと、水分が急激に蒸発し、挿し穂が乾燥してしまいます。

一方で暗すぎる場所では光合成ができず、発根のエネルギーが不足します。

明るい日陰で風通しの良い場所が理想です。

5.気温・温度

挿し芽後の環境変化も失敗の引き金になります。

例えば急に気温が下がったり、湿度が極端に変わった場合、植物はストレスを感じて発根が止まってしまうことがあります。

このように、挿し芽の失敗には複数の要因が関係しています。

一つひとつの条件を丁寧に整えることが、成功への近道となります。

挿し穂の選び方と正しい切り方を解説

ペチュニアの挿し芽を成功させるためには、どの茎を選ぶか、そしてどこをどう切るかが非常に重要です。

選ぶ挿し穂が適していない場合や、切り方を誤ってしまうと、発根に時間がかかったり、そもそも発根せずに枯れてしまったりすることがあります。

はじめて挿し芽に挑戦する人ほど、「どの部分を」「どんな形で」切ればいいのかが曖昧なまま進めてしまい、失敗に繋がりやすいのです。

まず挿し穂として適しているのは、「元気な茎」であり、「花が咲いていない」「つぼみもついていない」ものです。

花やつぼみがあると、植物はそちらにエネルギーを使ってしまい、発根が遅れたり、うまく根が出なかったりします。

茎はできるだけ若くてしっかりとしたものを選び、長さはだいたい7~10cm程度が目安です。

短すぎると発根前に乾燥してしまいやすく、長すぎると水分の蒸散量が増えて負担になります。

切る位置にも注意が必要です。

基本的には「節の少し下」を斜めにカットします。

節のすぐ下には発根しやすい細胞が集まっているため、ここを起点に新しい根が出やすくなります。

斜めに切ることで切り口の表面積が広がり、水を吸収しやすくなり、かつ余計な水が溜まりにくくなります。

切るときには清潔でよく切れるハサミやカッターを使い、茎の組織を潰さないようにすることも大切です。

また、切った後すぐに挿すのではなく、水に30分ほど浸けて水揚げをしておくと、茎の中に水分がしっかりと行き渡り、植え付け後のしおれを防ぎやすくなります。

葉は上部2〜3枚を残し、それより下の葉は取り除いておきます。

葉が多いと水分の蒸散が激しくなり、発根前に体力を消耗してしまいます。

このように、挿し穂の選び方と切り方には明確な基準があります。

なんとなく切って植えてしまうと、思ったように根が出なかったり、すぐに弱ってしまったりといった失敗に繋がりがちです。

ひと手間を惜しまず、丁寧に挿し穂を選び、適切な方法で切ることが、ペチュニアの挿し芽を成功へと導く第一歩になります。

挿し芽の時期と期間に注意

挿し芽に適した時期を外すと、発根率は大きく下がってしまいます。

適切な時期

ペチュニアは、気温や湿度のバランスがとれている「春(4月〜6月)」または「秋(9月〜10月)」が挿し芽の適期とされています。

これらの季節は根が出やすく、成長のスピードも比較的早いため、初心者にとっても成功しやすい時期です。

一方、真夏や冬に挿し芽を行うのは避けるべきです。

真夏は高温と強い日差しによって挿し穂が乾燥しやすくなり、逆に冬は気温が低いため根が出るまでに非常に長い時間がかかります。

また、冬場の挿し芽は特に湿度管理が難しく、腐敗やカビの原因にもなります。

発根までの期間の注意点

挿し芽をしてから発根するまでの期間も、季節によって異なります。

春であれば1~2週間で根が出ることが多いですが、気温が低い時期は3週間以上かかることもあります。

この間は、過度な水やりを避けながら、穂先がしおれないよう適度な湿度と明るさを保つことが必要です。

発根までの管理のコツは次の「発根までの日数と管理のコツ」のセクションで詳しく解説します。

また、挿し芽は日中と夜間の気温差が大きい時期を避けることもポイントです。

根が出る前にストレスがかかりすぎると、芽が黒ずんだり、根が出ても弱ってしまうことがあります。

このように、時期選びと管理の期間を正しく理解することが、挿し芽の成功率を高める大きな鍵になります。

発根までの日数と管理のコツ

挿し芽を行ってから発根するまでの日数は、環境によって大きく異なります。

一般的に春や秋の適した気候であれば、1~2週間ほどで発根が始まることが多いです。

しかし、気温が低い、もしくは過度な湿度や乾燥がある環境では、それ以上かかることも珍しくありません。

この発根期間中に最も大切なのは、管理方法です。

1.土の湿度を一定に保つ

まず、用土の湿度を一定に保つ必要があります。

表面が乾いたら霧吹きなどで優しく水分を補い、過湿にならないよう底面からの給水も検討すると良いでしょう。

特に発根前は根からの吸水ができないため、葉や茎がしおれないようにするための湿度管理が重要です。

2.環境を整える

また、発根を促すためには、明るくて風通しの良い場所に置くことが勧められます。

ただし直射日光は避ける必要があります。

特に透明な容器やトレイで管理している場合、光が集中して中の温度が上がりすぎることもあります。

そういった際は遮光ネットや半透明のカバーを使うことで、温度と湿度を安定させることができます。

3.極端な温度変化を避ける

さらに、発根までの期間に極端な温度変化があると、挿し芽がストレスを受けて失敗につながることがあります。

日中の温度が高すぎたり、夜間に急に冷え込む場合は、発根の進行が遅れる原因にもなるため、室内で温度管理をすることも一つの対策です。

このように、発根までの日数は一定ではありませんが、安定した管理を心がけることで、挿し芽の成功率は格段に高まります。

焦らず、根が出るまで丁寧に見守ることが大切です。

直射日光によるダメージに注意

挿し芽の管理で見落としがちなのが、直射日光によるダメージです。

特に挿し穂は根が出ていない状態では自力で水分を吸収できないため、直射日光に長時間さらされると急速に水分が失われ、葉がしおれたり、茎が乾燥してしまうことがあります。

これは挿し芽の失敗につながる大きな要因のひとつです。

こうしたトラブルを防ぐためには、挿し芽の置き場所に注意が必要です。

明るさは必要ですが、直射日光の当たらない明るい日陰が最適な環境です。

例えば、室内の窓際でもレースカーテン越しの日差しが入る場所や、屋外であれば午前中だけやわらかい光が当たる場所を選ぶとよいでしょう。

真夏など日差しの強い時期には、遮光ネットや簡易ビニールハウスの中に入れて、光と湿度をコントロールする方法もあります。

また、容器の材質や色にも注目しておきたいところです。

透明なプラスチック容器などは、内部が温まりやすく、光が集まりやすいため、思った以上に温度が上がることがあります。

これにより、挿し穂が「焼ける」ような状態になることもあるため、容器選びも含めて慎重に管理する必要があります。

このように、挿し芽は繊細な管理が求められる作業です。

特に光と温度は植物の成長に直結するため、直射日光による影響を軽く見ず、環境を整えてあげることが挿し芽成功の第一歩になります。

鹿沼土を使うメリットと注意点

鹿沼土は挿し芽用の用土としてよく利用される素材で、多くの園芸家からも高い評価を得ています。

メリット

その最大の特長は「通気性と排水性のバランスが非常に良い」点にあります。

水を含んでもベタつかず、余分な水分をしっかり逃がす構造を持っているため、根が発育しやすい環境を作ることができます。

また、鹿沼土は無菌に近い性質を持っているため、挿し芽の段階で起こりやすい「土壌由来の腐敗」や「カビの発生」を予防するうえでも効果的です。

特に発根前のデリケートな時期には、この清潔さが大きなメリットとなります。

注意点

鹿沼土は酸性の性質を持つため、植物の種類によっては相性が悪い場合もあります。

ペチュニアは比較的適応範囲が広いですが、弱酸性~酸性の土を好むため市販の培養土に鹿沼土を3割程度の割合で混合して使う方法がおすすめです。

また、粒が大きすぎると、挿し穂が安定せず倒れてしまうこともあるため、挿し芽用には小粒や中粒の鹿沼土を使うのが基本です。

このように、鹿沼土は非常に優れた用土である一方、適切に扱うことでその効果を最大限に引き出すことができます。

特徴をよく理解し、用途に合わせて使いこなすことが成功のカギになります。

ペチュニアの挿し芽の失敗を防ぐ方法

- 成功させるコツを押さえよう

- 挿し芽の冬越しで気をつける点

- 水耕栽培での挿し芽のポイント

- 摘心はどこを切ればいい?

- 種まきとの違いと使い分け

成功させるコツを押さえよう

挿し芽を成功させるためには、いくつかの基本的なコツをしっかり押さえておくことが必要です。

特別な技術は必要ありませんが、地道な観察と小さな工夫の積み重ねが成功へとつながっていきます。

1.道具や土を清潔に保つ

まず、使う道具や土は清潔なものを用意しましょう。

カビや雑菌の混入を防ぐことで、挿し穂が腐るリスクを最小限に抑えられます。

挿し芽用に新しいカッターやハサミを使うだけでも成功率は上がります。

また、切り口を斜めにカットすると、断面積が広くなり、水分の吸収や発根がスムーズになるという利点もあります。

2.風通りと日光

挿し芽に適した環境とは、「明るく風通しがよく、直射日光を避けられる場所」です。

発根前の挿し穂は自力で水を吸収する力が弱く、直射日光が当たると一気に乾燥してしまいます。

屋内で管理する場合は、カーテン越しの日光が当たる窓辺などが理想です。

また、強風にさらされると乾燥が進むため、風の通り道からは外しておくほうが安全です。

3.湿度と湿度の管理

湿度管理においては、発根までの間、一定の湿度を保つことが最も重要です。

乾燥しすぎると挿し穂がしおれてしまい、発根できないまま枯れる原因になります。

これを防ぐためには、透明なビニール袋やプラケースなどで覆って簡易的な温室のような環境を作るのが効果的です。

ただし、密閉しすぎるとカビが発生しやすくなるため、1日に1回は換気するようにしましょう。

加えて、用土の湿り気にも注意が必要です。

常にびしょびしょの状態にしてしまうと、切り口から雑菌が入り、腐敗が起こることもあります。

表面がうっすら乾いたタイミングで霧吹きで水分を補う程度がちょうどよいバランスです。

4.健康状態を確認

病気の疑いがある部分や、極端に柔らかい新芽、逆に硬くなりすぎた古い茎は挿し芽には向きません。

適度に充実した茎を選び、葉は下の方を取り除いてから挿すようにします。

これにより、水分の蒸散を抑えつつ、発根にエネルギーを集中させることができます。

このように、基本的な準備と丁寧な管理を行うことで、挿し芽の成功率は格段に上がります。

特にペチュニアの挿し芽は、発根するまでの期間にデリケートな対応が求められます。

この段階での管理次第で、成功するかどうかが決まると言っても過言ではありません。

挿し芽の冬越しで気をつける点

挿し芽を冬にかけて育てる場合、気温と湿度の管理がとても重要になります。

特にペチュニアは寒さにあまり強くない植物なので、冬越し中に枯れてしまうケースも少なくありません。

これを避けるためには、いくつかの具体的な対策が必要です。

1.温度の確保

一般的にペチュニアの挿し芽は10度以下の環境では成長が止まり、5度を下回ると枯死のリスクが高まります。

このため、屋外での管理は避け、室内の明るく暖かい場所に移動するのが理想です。

昼間は窓辺で日光を取り入れ、夜間は冷気が当たらないようにカーテンや発泡スチロールなどで保温対策を施すと効果的です。

2.水やりし過ぎに注意

また、冬場は水のやりすぎにも注意が必要です。

気温が低いと土が乾きにくく、過湿状態が続くと根腐れの原因になります。水やりの目安は、表土がしっかり乾いてから少量を与える程度が基本です。加えて、風通しが悪いとカビが発生しやすくなるため、時々換気することも忘れないようにしましょう。

3.日照時間の確保

冬は日が短くなるため、十分な光が当たらないと挿し穂が徒長したり、弱々しく育ってしまいます。

日照が確保できない場合は、植物育成用のLEDライトを活用する方法もあります。

このように、冬越しは難易度が高い反面、管理次第ではしっかり乗り切ることが可能です。

温度・水・光をバランスよく整えることが、冬を乗り切るための最大のポイントになります。

水耕栽培での挿し芽のポイント

水耕栽培は、用土を使わずに水だけで植物を発根させる方法で、清潔かつ手軽な点が魅力です。

特にペチュニアの挿し芽にも適用できる方法ではありますが、いくつか注意点を押さえる必要があります。

1.水の管理

常に清潔な状態を保つことが基本です。

水は毎日か2日に1回は取り替えるようにし、雑菌の繁殖を防ぎます。

水が濁ったまま放置してしまうと、切り口から腐敗が進み、発根前に挿し穂が傷んでしまうことがあります。

コップや容器の内側も定期的に洗浄し、ぬめりを残さないようにしましょう。

2.容器の選び方

透明なガラスやプラスチック容器は中の様子が見えるため便利ですが、直射日光が当たると水温が上がりすぎることがあります。

これを防ぐためには、半透明の容器を選ぶか、紙で覆って遮光する工夫をすると安心です。

3.水に挿す深さ

また、水耕栽培では水に挿す深さも大切です。

茎の切り口から1〜2センチ程度が水に浸かるように調整します。

深く浸けすぎると茎全体が水に浸かり、呼吸ができずに腐りやすくなります。

さらに、発根しやすくするために切り口は斜めにカットし、できるだけ切った直後に水につけると効果的です。

このように、清潔さと細やかな調整が求められるのが水耕栽培の特徴です。管理はやや繊細ですが、土を使わない分、根の成長過程を観察できる楽しさもあります。成功のポイントは、水の清潔さと温度管理にあると言えるでしょう。

摘心はどこを切ればいい?

摘心とは、植物の成長点を切り取ってわき芽の成長を促す作業で、ペチュニアのように茎を伸ばす性質の強い植物には特に有効です。

しかし、「どこを切るか」がわからず、間違った位置でカットしてしまうと、植物の形が乱れたり、成長が止まってしまうこともあります。

基本的には、まだ柔らかい若い芽の部分、いわゆる「頂芽(ちょうが)」をカットするのが一般的です。

茎の上部にある2〜3節目あたりで切ると、その下からわき芽がバランスよく伸びて、株全体がこんもりとした姿に仕上がります。

逆に、下の方で切りすぎると成長に時間がかかり、開花時期も遅れてしまう可能性があります。

摘心を行うタイミングは、挿し芽がしっかり根付き、新しい葉が出始めた頃が理想です。

この時点であれば、植物に十分なエネルギーがあり、カットしても回復が早いため、負担が少なく済みます。

ハサミは清潔なものを使い、切り口をつぶさないように鋭く切ることが大切です。

また、摘心は一度だけで終わらせるものではなく、状況に応じて繰り返し行うことで、さらにわき芽を増やすことができます。

ただし、頻繁にやりすぎるとエネルギーが分散してしまうため、間隔をあけながら植物の様子を見て判断することが重要です。

このように、摘心はただの剪定ではなく、形を整えるだけでなく、花付きや株の充実度に大きな影響を与える大切な作業です。

どこを切るかに注意しながら、ペチュニアの魅力を最大限に引き出していきましょう。

種まきとの違いと使い分け

挿し芽と種まきは、どちらも植物を増やすための方法ですが、その目的や向いているシーンは異なります。

特にペチュニアのような園芸植物では、どちらを選ぶかで管理の手間や成長のスピードにも違いが出てきます。

まず大きな違いは、種まきが「種子から発芽させて育てる」方法であるのに対し、挿し芽は「すでに成長している植物の一部を使ってクローンのように増やす」方法である点です。

種まきは親株と異なる性質を持つことがあるため、色や花形が不安定になる場合もあります。

これに対して挿し芽は、親株とまったく同じ性質を持つ個体を増やすことができるため、好みの品種を確実に再現したい場合に向いています。

また、種まきは発芽までに時間がかかり、温度や湿度の管理がややシビアです。

発芽率にも個体差があり、初心者にとっては育苗のハードルが高く感じることもあります。

一方、挿し芽はうまく発根させることができれば、成長が早く、比較的短期間で立派な株に育てることが可能です。

ただし、挿し芽も失敗するリスクがゼロではなく、管理方法を誤ると腐敗や乾燥のトラブルに見舞われることがあります。

このように、種まきは「多くの苗を一から育てたい」「交配を楽しみたい」場合に適しており、挿し芽は「同じ品種を確実に増やしたい」「株の更新や保存をしたい」ときに最適です。

目的や手間、得たい結果に応じて、うまく使い分けることが園芸をより楽しく、効率的にしてくれます。

ペチュニアの種まき関しては下記の「ペチュニア種取りのコツと保存のポイント」の記事で詳しく解説しているので、興味のある方はぜひ合わせてご覧ください。

ペチュニアの挿し芽が失敗する原因と対策まとめ

ポイント

高温や直射日光が当たる場所では失敗しやすい

湿度が不足すると発根がうまくいかない

水のやりすぎで挿し穂が腐ることがある

挿し穂の切り方が悪いと水の吸い上げができない

花やつぼみ付きの穂を使うと成功率が下がる

挿し穂の葉が多すぎると蒸散が過剰になる

土が硬すぎると根が伸びにくい

清潔でない用土を使うと病気になりやすい

湿度管理が甘いとカビや腐敗が発生しやすい

日陰すぎると発根に必要な光が不足する

切り口が乾いてから挿すと水を吸いにくくなる

気温が低すぎると発根が遅れる

発根促進剤を使わないと失敗することがある

風通しが悪いとカビが発生しやすくなる

挿し芽後すぐに強い日差しを当てるとしおれる