チューリップが離弁花なのか合弁花なのか、疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、チューリップが離弁花なのか疑問に思っている方に向けて、チューリップの花の構造や分類の観点から離弁花なのか合弁花なのかをわかりやすく解説していきます。

まずはチューリップの基本情報から確認し、どのような特徴を持つ植物なのかを丁寧に整理します。

そのうえで、ユリ科の植物の特徴やチューリップの品種別の咲き方も紹介し、チューリップがなぜ単子葉類に分類されるのかという点にも触れながら、花の構造的な観点からチューリップについて深掘りしていきます。

特に「チューリップの花弁は何枚?」といった基本的な疑問や離弁花と合弁花の見分け方についても、初めて学ぶ人にも理解できるよう、図解的なイメージで説明を進めていきます。

また、単子葉類と双子葉類の特徴の違いを押さえることで、植物の分類に対する理解を一段深められるでしょう。

最後には、代表的な離弁花の植物や合弁花の植物の例も紹介しますので、他の植物と比較する視点も得られます。

チューリップという身近な花を入り口に、植物の分類や構造の奥深さを楽しみながら学べる内容になっています。

今まで何となくだった知識を、確かな理解へと変えていきましょう。

チューリップは離弁花なのか?合弁花なのか?

- チューリップの基本情報

- チューリップの花弁は何枚?

- ユリ科の植物の特徴

- チューリップは離弁花と合弁花どっち?

- チューリップの花の咲き方|品種別の特徴

チューリップの基本情報

チューリップは、ユリ科に属する多年草で、春になると美しい花を咲かせる球根植物です。

植物学的には「単子葉類」に分類され、子葉が一枚であることや、葉の葉脈が平行になっていることなどが特徴です。

また、球根の中に栄養を蓄えることで、冬の寒さに耐え、春に再び成長するというライフサイクルを持っています。

園芸品種としてのチューリップは非常に多く、色や形、大きさにおいて多彩なバリエーションが存在します。

代表的な色には赤、黄、白、紫、ピンクなどがあり、単色だけでなく、複数の色が混ざり合った品種もあります。

また、咲き方も一重咲きや八重咲き、フリンジ咲きなどに分かれており、花壇や切り花として幅広く活用されています。

原産地は中央アジアとされており、オスマン帝国を経てヨーロッパに渡り、特にオランダで盛んに栽培されるようになりました。

その影響で、現在でもチューリップといえばオランダをイメージする人も多いでしょう。

日本には江戸時代に伝来し、明治以降は本格的な栽培が始まりました。

チューリップの花弁は何枚?

チューリップの花をよく観察すると、花弁が6枚あることに気づくでしょう。

ただし、これは単純な花弁だけで構成されているわけではありません。

実際には、3枚の花弁と3枚の萼(がく)がほぼ同じ形状と色になっているため、外見上は6枚の花弁があるように見えます。

このような構造は、単子葉類の植物にしばしば見られる特徴です。

この6枚構造は、花のシンメトリー(対称性)を保ち、美しい形を作るために重要な役割を果たしています。

また、昆虫による受粉の際にも視覚的な誘引として働いており、自然界の中でチューリップが効率的に繁殖する助けになっています。

見た目がシンプルながらも機能的な形をしているのが、チューリップの魅力の一つといえるでしょう。

さらに、一部の園芸品種では八重咲きのように花弁が多数あるように見えるものもありますが、これは育種によってつくられた人工的な変異であり、自然状態のチューリップとは異なります。

したがって、標準的なチューリップを理解する上では「花弁に見える構造が6枚ある」と覚えておくのが適切です。

ユリ科の植物の特徴

ユリ科の植物は、主に多年草であり、球根や地下茎を持つものが多いのが大きな特徴です。

これにより、毎年同じ場所で花を咲かせることができ、園芸においても手間を減らすことにつながります。

また、茎はしばしば直立し、葉は細長くて先が尖っているのが一般的です。

この科に属する代表的な植物としては、チューリップの他にユリやヒヤシンス、アマリリスなどがあり、いずれも花の形が整っていて観賞用として広く用いられています。

花弁の数は通常3枚の花弁と3枚の萼片から成り、見た目には6枚の花弁があるように見えるのも特徴です。

このような構造を「単子葉類的な花の形」と呼ぶこともあります。

もう一つの重要な特徴は、ユリ科の植物が単子葉類に分類されるという点です。

単子葉類とは、発芽時に子葉が1枚しか出ない植物群のことで、葉脈が平行であること、維管束が散在していることなどが特徴に含まれます。

これに対して双子葉類は、子葉が2枚あり、葉脈が網目状になっているなどの違いがあります。

単子葉類と双子葉類の違いや特徴については後のセクションで詳しく解説いたします。

ただし、ユリ科の分類は過去に比べて大きく見直されており、最新の分類体系ではかつてユリ科に含まれていた植物の一部が別の科へ再分類されるなど、柔軟に変化しています。

そのため、文献によって所属が異なることもあるため注意が必要です。

チューリップは離弁花と合弁花どっち?

チューリップは、花弁が独立しているように見えることから、離弁花と認識されていますが厳密には離弁花と分類することは簡単ではありません。

なぜなら、離弁花・合弁花という区分は本来、双子葉類の花に対して使われるものだからです。

一般的に離弁花とは、花弁が一枚一枚ばらばらに分かれている花のことを指します。

一方で合弁花は、花弁同士がくっついて筒状になっているなどの形をしています。

この分類は双子葉類においては視覚的にも比較的判断しやすいのですが、チューリップは単子葉類に分類される植物であり、単子葉類ではこの基準が当てはまりにくく、あいまいになる場合が多いです。

とはいえ、チューリップの花弁は独立しており、6枚の花弁(正確には3枚の花弁と3枚の萼片)がそれぞれ分離して見えるため、見た目としては離弁花のように映ります。

このため、チューリップは「見た目上は離弁花に近いが、分類学的には単子葉類であり、離弁花・合弁花の枠にはきっちり当てはまらない」というのが分類上の判断となります。

このように考えると、チューリップを離弁花と断言するのは難しいのが現状です。

植物の分類は目で見た印象だけでなく、構造や系統によって多角的に判断する必要があります。

したがって、分類の基準については常に前提条件を理解した上で使うことが求められます。

チューリップの花の咲き方|品種別の特徴

チューリップは咲き方によってさまざまな表情を見せる植物であり、花姿のバリエーションは非常に豊かです。

単に色や大きさだけでなく、花びらの枚数や形状、開き方によって分類される「咲き方」に注目すると、チューリップの魅力をより深く味わうことができます。

ここでは、代表的な6つの咲き方について具体的にご紹介します。

まず基本となるのが「一重咲き」です。

一重咲きは、チューリップの原種に近い自然な咲き方で、花びらが6枚のものが多く、シンプルながらも凛とした美しさが特徴です。

最もポピュラーなタイプで、古くから多くの人々に親しまれています。

続いて「八重咲き」は、花びらの枚数が非常に多く、ふんわりとボリュームのある花姿になります。

まるでバラやシャクヤクのような華やかさを持っており、ゴージャスな印象を与えたい花壇やブーケにぴったりです。

花持ちもよく、開花期間を長く楽しめることも多いです。

「フリンジ咲き」は、花びらの縁がギザギザとした切れ込みになっているのが特徴です。

この独特のシルエットは繊細さと個性を感じさせ、光を受けるとレースのような陰影を作り出します。

人とは違ったチューリップを楽しみたい方におすすめです。

次に紹介する「パーロット咲き」は、花びらが波打つようにねじれ、羽のような形状をしています。

まるで熱帯の鳥(=パーロット)の羽のようにカラフルでダイナミックな姿が印象的で、芸術的な存在感を放ちます。

咲き進むにつれて花の形が大きく変化する点も魅力のひとつです。

「ユリ咲き」は、その名の通りユリのように花びらがとがり、外側に大きく反り返る咲き方です。

すっきりとシャープな花姿はエレガントでモダンな印象を与えます。

風に揺れるとまるで踊っているように見え、庭の景観に動きを与えることができます。

最後に「クラウン咲き」は、花びらの先が尖って王冠のような形状になるのが特徴です。

珍しい形で流通量も少なめですが、その分、他のチューリップとは一線を画すインパクトがあります。

個性的な咲き方を楽しみたい人には非常に魅力的な品種です。

このように、チューリップには一重咲きからクラウン咲きまで、実に多様な咲き方が存在しています。

咲き方を知ることで、花選びがもっと楽しくなり、ガーデニングやフラワーアレンジメントの幅も広がるでしょう。

見た目の違いだけでなく、開花時期や花持ちの違いにも注目すると、自分の目的に合ったチューリップ選びができます。

下記の「チューリップが花屋で買える時期はいつ?選び方や花言葉も解説」の記事では、チューリップの魅力を花言葉や本数別の意味などを解説しながら掘り下げしています。

興味のある方はぜひ合わせてご覧ください。

チューリップは離弁花と合弁花どっち?分類からみる違い

- 裸子植物と被子植物の違い

- 単子葉類と双子葉類の特徴

- 離弁花と合弁花の見分け方

- 離弁花の特徴と代表的な植物

- 合弁花の特徴と代表的な植物

裸子植物と被子植物の違い

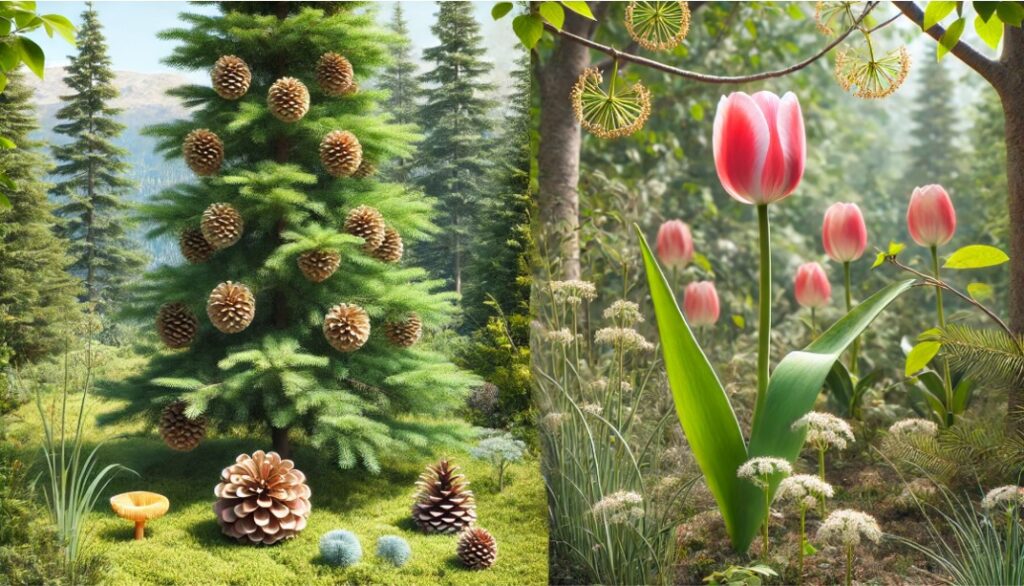

植物の分類にはさまざまな基準がありますが、裸子植物と被子植物の違いは、主に「種子を包む構造の有無」によって区別されます。

被子植物は種子が子房(果実)に包まれているのに対し、裸子植物では種子がむき出しのまま形成される点が最大の違いです。

例えば、被子植物にはサクラやアサガオ、チューリップのような花を咲かせる植物が含まれます。

花粉が雌しべに付着すると受粉が行われ、その後、子房が果実へと変化し、種子を中に宿します。

果実で保護されていることで、外的な刺激から種子を守ることができるというメリットがあります。

一方、裸子植物の代表例としては、マツやスギ、イチョウなどが挙げられます。

これらは明確な花を咲かせず、球果(いわゆる「松ぼっくり」など)の中に種子を形成します。

種子は果実に覆われていないため、風による花粉の運搬や、動物による種子の分散に頼ることが多く、進化的には古いタイプの植物とされています。

このような分類の違いは、植物の繁殖方法や進化の過程を知る上で非常に重要です。

また、園芸や農業の現場でも、どのように受粉し、どのように種子が保護されるのかを理解するための基礎知識として役立ちます。

単子葉類と双子葉類の特徴

植物を大きく2つに分けると、単子葉類と双子葉類があります。

両者は外見や成長の仕方だけでなく、種子や葉、根の構造にも明確な違いが見られます。

この分類は植物学の基礎であり、チューリップがどのグループに属するのかを理解する際にも重要です。

まず、単子葉類は、名前の通り「子葉(しよう)」が一枚しか出てこない植物群を指します。

チューリップやユリ、イネなどがこれに該当します。

単子葉類は、葉脈が平行に走る「平行脈」であることが多く、根はひげ根のように細く広がる構造になっています。

また、花の構造も3の倍数で構成されることが多いという特徴があります。

一方で、双子葉類は発芽時に2枚の子葉を持つ植物です。

サクラやヒマワリ、アサガオなどがこのグループに含まれます。

葉脈は網目状に広がっており、根は主根と側根に分かれる「直根系」が一般的です。

花の構造は、5や4の倍数で構成される場合が多く、種類によっては合弁花や離弁花に分類されることもあります。

このように、単子葉類と双子葉類は種子や葉、根、花の構造において明確な違いがあり、植物の分類や育て方を理解する上で欠かせない視点です。

園芸や観察の際にも、これらの違いを意識すると植物への理解がより深まるでしょう。

離弁花と合弁花の見分け方

離弁花と合弁花の違いを正しく見分けるには、まず「花弁がどのように配置されているか」に注目する必要があります。

離弁花は、花弁が一枚一枚独立しており、花の中央から放射状に広がるような構造をしています。

一方、合弁花は花弁が基部または全体で癒合していて、筒状やラッパ状の花の形を作ります。

見た目で確認する最も簡単な方法は、花を真上から見たときに、花弁の隙間が明確に見えるかどうかです。

隙間がある場合は離弁花である可能性が高く、逆に花弁が一体となっている場合は合弁花と考えられます。

加えて、花をそっと開いてみると、花弁が簡単に一枚ずつ剥がれるようなら離弁花です。

反対に、途中まで一体化していて離すのが難しい場合は合弁花の特徴と言えるでしょう。

ただし、園芸品種など人工的に交配された花には中間的な構造を持つものもあります。

このような場合には厳密な分類が難しいこともあるため、見た目だけに頼らず、植物の種類や分類学上の位置づけも参考にすることが重要です。

花の観察力を高めるうえで、このような違いを理解することは非常に有意義です。

離弁花の特徴と代表的な植物

離弁花に分類される植物は数多く存在し、身近な草花の中にも多く見られます。

離弁花とは、花弁が互いにくっつかず、独立して咲いている植物のことを指します。

こうした花は、形の自由度が高く、花弁の色や形がはっきりと目立つことが多いため、観賞用としても人気があります。

代表的な離弁花の例としては、アサガオ、ボタン、サクラ、ウメなどが挙げられます。

特にサクラやウメは、日本の春を象徴する植物として広く親しまれており、花弁が一枚ずつはっきりと分かれていることが特徴です。

また、ナデシコやバラなども離弁花の仲間に含まれ、それぞれの花弁が独立して開いています。

このような植物は、昆虫などの受粉媒介者を誘うために、視覚的な美しさを活かした進化を遂げてきました。

花弁が分かれていることで、花粉を媒介する動きがしやすくなるメリットもあります。

一方で、花弁が取れやすいため、風雨に弱いという短所も抱えています。

花の構造に注目して植物を観察することは、見慣れた植物でも新たな発見につながります。

離弁花という視点で花を見てみると、これまで気づかなかった違いを楽しむことができるでしょう。

合弁花の特徴と代表的な植物

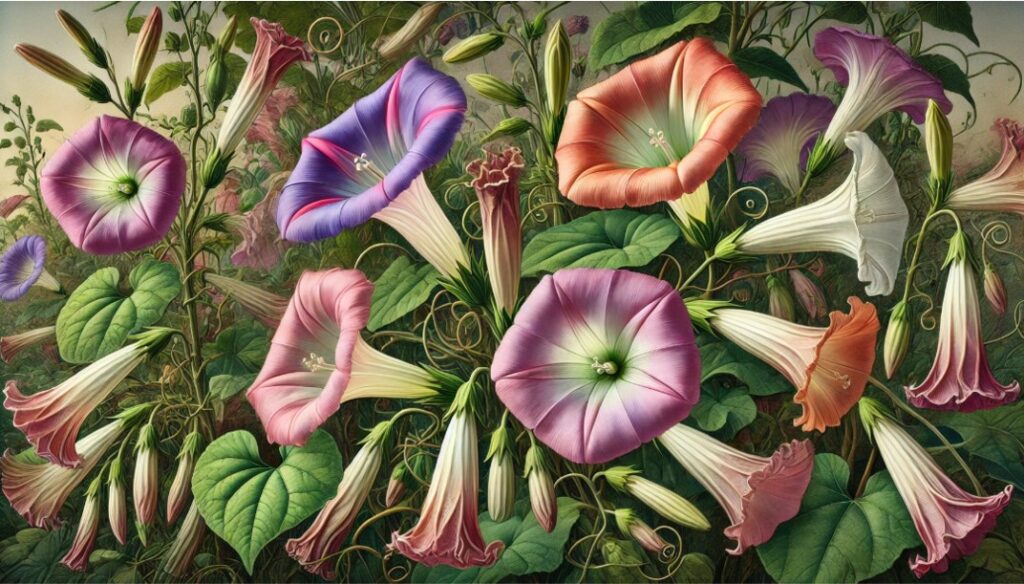

合弁花とは、花弁同士がくっついて一体化し、筒状や漏斗状などの特徴的な花形を形成する植物のことをいいます。

このような構造は、昆虫が効率的に花の奥まで到達しやすくすることで、受粉の成功率を高める役割を果たしています。

代表的な合弁花には、アサガオ、ヒルガオ、ツツジ、キキョウ、ホオズキなどがあります。

特にキキョウは、五つの花弁が合着して星型の花を作っており、花びらが分かれていないように見えるのが特徴です。

また、ツツジも外見は華やかですが、花びらが途中までしっかりとつながっています。

ヒルガオなどは筒状に開花し、中心部までつながった構造が見て取れます。

合弁花は全体的に耐久性が高く、風や雨に強いという利点があります。

また、花の形にバリエーションがあることで、特定の昆虫と相性のよい構造を持つことが多く、生態系の中で重要な役割を担っています。

一方で、特殊な構造である分、花粉が他の植物に届きにくいこともあり、環境によっては繁殖効率が下がる場合もあります。

このように、合弁花はその美しさだけでなく、生存戦略としても工夫された構造を持っています。

観察を通じてその機能や進化の背景を知ることで、植物への理解がさらに深まるでしょう。